「性暴力のない社会」を目指して——Springが変えてきたもの、これから変えるもの

INTERVIEW

(Release)2025年8月19日

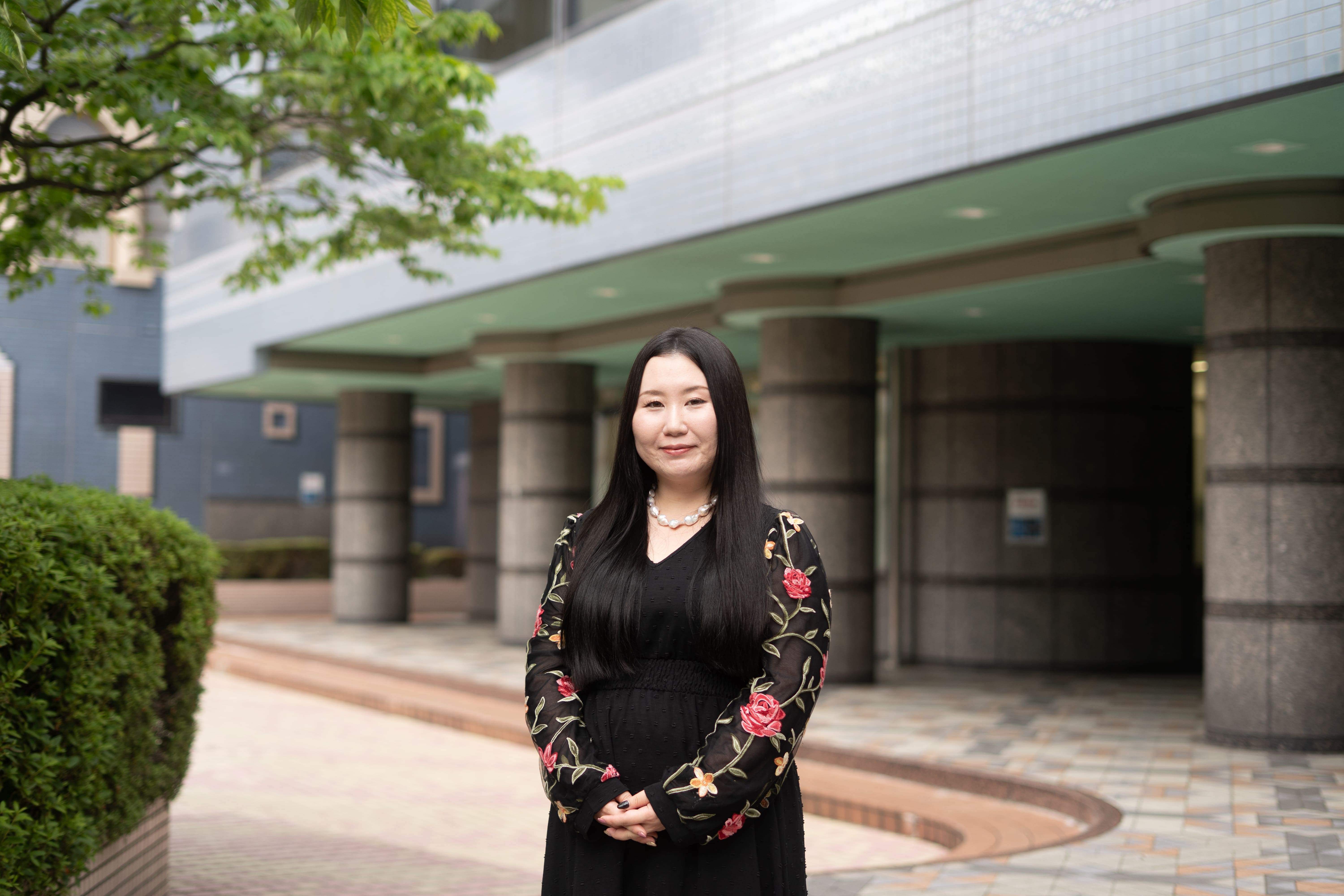

プラン・インターナショナルが立ち上げた「SRHR for Japan」キャンペーンには、複数の団体が参画しています。今回はその一つである一般社団法人Spring共同代表の早乙女祥子さんに話を聞きました。

Springの前身は、2015年に発足した「性暴力と刑法を考える当事者の会」でした。ちょうどその頃、法律制定以来110年ぶりとなる刑法における性犯罪規定の改正が検討されていました。しかしその議論が想定と大きく異なる方向に進んでいることに気づいたと言います。法制審の議事録を読み込む中で、当事者不在の場で加害者側に有利な形での議論が進んでいる現状に深い危機感と、怒りにも似た違和感を覚えたといいます。「このままでは、被害者の現実が置き去りにされてしまう」と感じ、複数の市民団体と連携して2016年には「ビリーブキャンペーン」を立ち上げ、法改正への働きかけを始めました。

そこから約半年間、ロビイングや市民啓発のイベントを繰り返し、2017年6月に刑法改正が実現しました。性犯罪の非親告罪化や、被害者の性別は問わないこと、親や児童養護施設職員など監護者による性犯罪規定の新設など一定の前進があったものの、Springの前身団体が強く訴えていた、「不同意性交罪」の導入や性交同意年齢の引き上げ、公訴時効の変更、暴行脅迫要件など、多くが見送られました。

早乙女さんは「残念ながら、改正は不十分でした。当事者に寄り添った内容ではなかった。私たちのことを私たち抜きで決めないでほしいっていう強い思いを皆が感じていました」と振り返る。この流れを受けて、2017年7月に当事者と支援者が共同で運営する団体としてSpringが設立されました。「法律の外にいる市民の声を、国会の意思決定者に届けていく」ことを目的に、政策提言を中心とする活動が本格化していきました。

刑法改正、そして残された課題

「特に大きな課題だったのは、『暴行脅迫要件』が残ってしまったことと、公訴時効があまりにも短かったこと、いわゆる性交同意年齢が13歳未満と低すぎること、上司と部下・教師と生徒など、地位関係性を利用した性行為の処罰規定がなかったことです」

暴行脅迫要件とは、被害者が暴力や脅しに対して『明確に激しく抵抗し、加害者がそれを困難にするために暴行や脅迫を加えた』ことが証明できない限り、性犯罪が成立しにくいというものです。

「被害者の多くは『殺されるかもしれない』という恐怖でフリーズしてしまい、抵抗できないことがほとんどです。それなのに『抵抗の証拠が足りない』と言われてしまうのは、本当に現場を理解していない判断だと感じました」

このような司法判断のあり方は、被害者の負担を大きくしています。検察官から「証言はつらいものになる」「裁判で勝てる見込みは薄い」と事実上、訴訟を断念するよう促されることも少なくないといいます。

Springはこうした状況を変えるため、超党派のロビイングを展開しました。政党を問わず、丁寧な対話と要望書の提出を重ねることで、理解を広げようとしたのです。その際に重視したのが、きちんとしたデータに裏打ちされたエビデンスです。その一つが、2020年にSpringが主導し、外部の研究者と連携してインターネットで実施したアンケート調査でした。5,899件の被害の実態を分析し、その結果は国会議員へのロビイングの際に提示され、性暴力における被害者心理や「フリーズ」反応の存在を伝えるなど、政策提言の基礎資料として用いられました。また、NHKが行った38,383件の調査も引用しながら、多くの暗数の存在、被害者の可視化の重要性を訴えました。

フラワーデモに見る「社会を動かす力」

その間、日本社会の空気も少しずつ変わっていきました。一つは2017年ごろから「me too運動」が日本国内でも広がり、いろいろな人が少しずつ声を上げてきたことが挙げられます。決定的だったのは、2019年、立て続けに4件の性犯罪で無罪判決が出されたことでした。理不尽な判決に多くの批判が寄せられました。こうした怒りが、被害者に寄り添い、花を持って勇気を出して声を上げようという行動につながり、2019年4月に東京駅前で初めて「フラワーデモ」が開かれたのです。この市民運動は、1年間で47都道府県すべてに拡大し、のべ1万人が参加しました。

「性暴力について語ってもいい」「自分だけの問題ではなかった」。そんな気づきが得られる場として、フラワーデモは多くの人にとって大切な場所となったのです。SNSでも同様に声が可視化され、当事者の発信が広がっていったことも、世論の変化を促しました。

2023年の2回目の改正では、ようやく「不同意性交等罪」が新設され、「同意のない性交」を犯罪として定義する大きな前進がありました。一方で、公訴時効の撤廃などの要望は受け入れられませんでした。

「同意誤信」が示す制度の限界

法改正がなされた現在、性犯罪をめぐる裁判では、いわゆる「同意誤信」による無罪判決が相次いでいます。被害者が抵抗していなかった、加害者が「同意があったと思った」と主張することで責任が問われない——。そんな判決が実際に出ているのです。

「性行為に同意がなかったことが認定されたのに、加害者は罪に問われない。行為は認定されながら、責任が問われないという矛盾に、被害者は苦しめられています。『法律を変える』だけでなく、それが『どう使われているか』を問う視点がなければ、被害者の尊厳は守られない」と早乙女さんは話します。「『同意のない性行為は罪である』という共通認識を社会に根付かせることが不可欠なのです」

法律だけでなく、文化を変える

Springは「SRHR for Japan」キャンペーンに参画しています。性と生殖に関する健康と権利(SRHR)を軸に、複数の団体が連携し、調査・政策提言・啓発などの取り組みを進めるこのキャンペーンを通じてSpringが伝えたいのは、性暴力被害者の視点からSRHRの社会的意義を明確に示すことです。その中でも特に重要視しているのが、「性的同意」の概念を日本に根付かせることです。

「法だけでは社会は変わりません。SRHRという考え方を広め、同意を理解する文化をつくっていくことが、私たちの役割だと考えています」と早乙女さんは語ります。

また、Springは性的同意を教える教育の重要性も訴えています。現在、生命(いのち)の安全教育や包括的性教育の中で同意の概念に触れられる機会はあるものの、まだまだ不十分な現状があります。さらに大人へのアプローチも大きな課題となっています。

次の法改正に向けて——「声」を、あきらめない

2017年の刑法改正では、附則に「施行後3年後を目処に見直しを検討する」条項が盛り込まれたことで、次の改正の大きな足がかりとなりました。2023年刑法改正でも、最後まで粘り強くロビイングをした結果、附則に「施行後5年を経過した場合において見直しを検討する」旨の条項が盛り込まれました。次は2028年が見直しの検討が始まる目安とされています。Springは、すでにその改正に向けた準備を始めています。

次回も、法改正の議論にもっと被害の実態を知る多様な立場の人が関われるように、審議会の構成から、その議題設定、プロセス設計に至るまで、「当事者」の声を反映させていく必要があります。早乙女さんは「語ることはつらいけれども、自分をエンパワーメントする経験でもあります。それが法律を変える力になる。社会を動かす力になる。そう信じて、次の改正に向けて一つずつ積み上げていきたいと思います」と話します。

「性暴力の被害を受けた人が、生きやすい社会をつくりたい」

こうした思いから2017年に設立されたのが、一般社団法人Springです。性被害当事者と支援者が共同で運営するロビイング団体として、刑法改正への働きかけや世論への発信、他団体とのネットワーク構築などを通じて、性暴力を許さない社会をつくることを目指しています。共同代表の早乙女祥子さんによると、団体名には「性暴力被害によって人生の冬を過ごしているすべての人の心に春がくるように」との想いが込められていると言います。