SRHR(性と生殖に関する健康と権利)とは?〜アドボカシーグループリーダー長島美紀

INTERVIEW

(Release)2025年7月30日

2025年、プラン・インターナショナル(以下、プラン)は、日本国内でSRHR(性と生殖に関する健康と権利) の推進を目的とした啓発・政策提言活動、「SRHR for Japan」キャンペーンを開始しました 。キャンペーンを率いるのは、プランのアドボカシーグループリーダー 長島美紀です。

SRHR(Sexual and Reproductive Health and Rights)は、1994年に開催された国際人口開発会議(ICPD)を契機に国際的に確立された概念です。人間は、生涯にわたって性や生殖に関する健康を享受し、自らの身体についての意思決定ができることを基本的人権として保障されるという考え方に基づいています。これには、予期せぬ妊娠の回避、安全な出産、性的同意、性暴力からの保護、包括的な性教育の提供など、広範な分野を含みます。

プランはこのSRHRを、「将来の選択を自分で決めるための力」だと捉えています。長島は「自分の気持ちを大切にし、『ノー』と言える力を育むこと。SRHRはそのための土台です」と強調します。

SRHRの保障は、ジェンダー平等の実現に不可分です。女の子や女性が、妊娠・出産に関する自律的な判断を行える環境を整えることは、教育や就労など人生の選択肢を広げるための前提でもあります。性的マイノリティの権利尊重にもつながる領域であり、誰一人取り残さない社会づくりに向けた鍵ともいえるのです。

日本の教育現場における性教育の壁

しかし日本では、SRHRに関する教育や議論はまだ限られているのが実情です。特に学校教育の現場では、性教育に対する慎重な姿勢が根強いのです。教員の多くが「どこまで教えてよいのか分からない」と戸惑い、保護者からのクレームや地域の目を気にして内容を薄めざるを得ない状況が続いています。性に関する話題が「問題行動」や「不祥事」と結びつけられやすい学校の文化の中で、自主規制が働いてしまうのです。

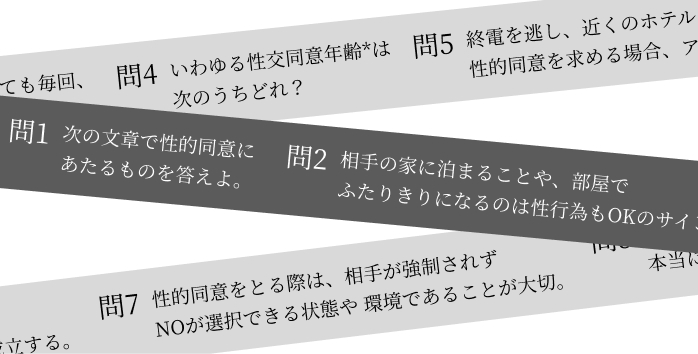

こうした中で導入されてきたのが「生命(いのち)の安全教育」です。これは性暴力防止を目的に「知らない人にはついていかない」「危険を感じたら逃げる」といった防犯的行動を教える教育で、文部科学省も推進しています。

しかし、長島はこの枠組みだけでは十分ではないと指摘します。「生命の安全教育では、“相手が悪いことをしない前提”で行動を教えるだけになりがちです。でも本当に必要なのは、自分の意思や感情に気づき、それを表現する力です」。性を「回避すべきリスク」としてのみ扱うのではなく、自己理解や相互尊重を含む包括的な性教育が求められているのです。

専門家とともに、包括的な学びを広げる

現在、全国各地の学校では、外部の専門家による性教育の授業が徐々に広がりつつあります。助産師や保健師、性教育に詳しいNPO職員などが講師として招かれ、思春期の体や心の変化、避妊、同意の大切さといったテーマをわかりやすく伝えています。こうした取り組みにより、生徒たちが「誰に相談すればいいか」「自分の気持ちをどう言葉にするか」といった力を身につけるきっかけとなっているのです。

また、「生命の安全教育」は単なる防犯指導ではなく、「被害者にも加害者にもならないための教育」として再定義されつつあります。性暴力は、加害者が特別な存在なのではなく、正しい知識と意識を欠いた誰もが起こしてしまう可能性のある行為です。長島は「誰かを傷つけないためにも、自分自身の感情や欲求を理解し、それをコントロールする力が必要です」と語ります。

1万人調査と協働体制で政策を動かす

今回のキャンペーンでは、10代から20代の若者を対象に、全国1万人規模の意識調査を実施します。性教育を受けた経験、避妊に関する知識、性的同意の理解、性暴力被害や相談機関の利用経験などを多角的に問うことで、若年層をはじめとする全世代の実態を可視化し、政策提言の根拠とする計画です。「証拠に基づくアドボカシー(Evidence-Based Advocacy)」を掲げ、2027年に予定される学習指導要領の改訂や、2028年の刑法見直しなど、制度改革の節目に向けて提言を行っていく予定です。

この調査の意義は、単に「データを集める」ことではなく、若者自身の声を社会に届けることにあります。「10代・20代の当事者が何を感じ、何に困っているのかを正確に掴まなければ、政策も制度も形骸化してしまいます」と長島さんは語ります。

国際NGOプラン・インターナショナルでは、グローバル全体で、SRHRを重要なテーマとして位置づけ、アジア・アフリカ・中南米などで、若者の性教育や思春期支援、早すぎる結婚の防止、避妊の普及といった取り組みを長年展開してきました。日本でも、その国際的な知見と経験を活かし、ローカルな課題に向き合います。

このキャンペーンは、すでにSRHRの分野で実績を持つ複数の団体や専門家と連携して進められています。たとえば、国際協力NGOジョイセフはZ世代の声を活かした性教育啓発や国際連携を進め、「なんでないのプロジェクト」は緊急避妊薬のOTC化を求めてオンライン署名や政策提言を展開。「Spring」は被害当事者の立場から、刑法改正に向けた活動を続けています。長島さんは「私たちは、こうした団体と協働し、活動の重なり合う部分で手を取り合う『ゆるやかな連携体』をつくっていきたいのです」と語ります。

未来を選べる。その“あたりまえ”をすべての人に。

一方で、SRHR推進に対して否定的な意見が存在するのも事実です。「性の話を子どもに教えると性的に活発になる」「家庭の教育方針に反する」といった声が保護者団体や一部の政治家から上がることもあります。こうした反応を恐れて学校や自治体が慎重になり、性教育そのものが回避される傾向も否めません。「だからこそ、私たちは『誤解』に対して丁寧に説明し、SRHRがすべての人の権利と尊厳に関わるものであることを社会に示していく必要があります」と長島さんは語ります。

SRHRは、女性や若者だけの権利ではありません。誰もが、自身の体と人生をどう生きるかという問いに向き合う、普遍的なテーマです。「生理のことを友達に言えない、避妊の話を医師に相談できない。そうした“語られなさ”が今の社会にはあります。性を『恥ずかしいもの』とせず、日常的に語れる社会をつくっていきたい。まずは、子どもや若者が安心して話せる環境を整えることが第一歩です」。

長島は最後に、「SRHRとは、自分の体を尊重される経験を積み重ねること。その経験が、『他者の体も同じように大切にされるべきだ』という感覚を育てていくのだと思います」と語ります。若い世代がSRHRを学び、語り合う経験を重ねていくことで、社会全体の人権意識や相互理解の力も育まれていきます。その広がりは、未来のより良い社会の礎となることでしょう。

長島 美紀

政治学博士 公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン アドボカシーグループリーダー、 プラン・インターナショナル・ジャパンでは、女の子のリーダーシップに関する調査提言をはじめ、女の子や若い女性のエンパワーメント、ジェンダー課題に関する調査研究・政策提言を担当。2021年4月からは内閣府男女共同参画推進連携会議有識者議員、2023年からW20ジャパンデレゲート(2024年より共同代表)も務める。