各国国会議員と連携し、SRHRの実現を支える〜公益財団法人アジア人口・開発協会(APDA)事務局長 恒川ひとみさん

INTERVIEW

(Release)2025年7月30日

各国国会議員と連携し、SRHRの実現を支える——公益財団法人アジア人口・開発協会の取り組み

プラン・インターナショナル・ジャパンが新たに始めたキャンペーン「SRHR for JAPAN」には、複数の団体が協働参画しています。今回紹介するのは、公益財団法人アジア人口・開発協会です。

「人口問題の解決は、平和と持続可能な開発に不可欠です」。そう語るのは、公益財団法人アジア人口・開発協会(APDA)事務局長の恒川ひとみさんです。APDAは1982年の設立以来、アジア諸国を中心に、各国の議員と協力しながら人口や開発に関する課題に取り組んできました。

国内では、1974年に発足した「国際人口問題議員懇談会(JPFP)」の事務局を担い、超党派の国会議員とともに政策提言活動を続けています。「この懇談会は、世界でも最も古く、かつ継続的に活動している人口関連の議員連盟です。発足当初から、日本の国会議員がアジア各国の人口問題の現場を視察し、国際協力の重要性を強く訴えてきました」と恒川さんは振り返ります。

JPFFの発足のきっかけになったのは、1973年に岸信介元首相を団長とした議員団がアジアを視察し、極端な貧困と急激な人口増加が引き起こす社会的混乱を目の当たりにしたことだといいます。「路上で生まれ、路上で亡くなる子どもたちの姿に、大きな衝撃を受けた議員たちが、日本でこの問題に取り組む議連を立ち上げました」と恒川さんは語ります。日本の繁栄には、アジアの繁栄がとても重要だとする先達の考えがあったのです。

その後、日本の経験とネットワークを生かし、世界各国の国会内に、持続的に人口と開発の問題に取り組む議員連盟を立ち上げ、その活動を地域ごとに連携させる仕組みづくりを行ってきました。

「議連支援の実例——カンボジア、ベトナム、ウガンダ、エジプト」

例えば、25年前には、カンボジアで議員連盟を作る手伝いをする中で、人口問題のみならず、HIV/エイズや家庭内暴力など、多くの課題を解決するために、立法府の果たすべき役割について、意見交換や助言などをしました。ベトナムでは議連設立以降、法整備を行い基盤づくりを進めた結果、10年間で合計特殊出生率(TFR)を半減する実績につながりました。

ウガンダでは、議連が⼥性器切除(FGM)等への対策、保健予算の増額において大きな成果を上げています。エジプトでは、国家女性評議会に関する法律、障がい者権利法、高齢者権利法など一連の法律が成立しました。

恒川さんは、各国ごとに体制や法制度、政治的背景が大きく異なるため、議員連盟の設立や維持は容易ではないと語ります。「たとえば特定政党が長期的に政権を担っている国もあれば、多党制で頻繁に議員が入れ替わる国もある。また政治体制、宗教、文化的背景が大きく異なります。ある国では保健省主導でSRHR政策が進められる一方、別の国では宗教的制約が立法を難しくしています。そうした多様な条件の中で、各国議員の自主性を尊重しながらネットワークづくりを支援することが、私たちAPDAの役割なのです。だからこそ、現地の状況に合わせた柔軟な支援と、丁寧な対話が欠かせません」。こうした国ごとの状況に即した政策形成を促進すると同時に、地域内での学び合いや連携が各国の課題解決の後押しをしてきたのです。

現在ではアジア・太平洋地域の30ヵ国をはじめ、多くの国に人口と開発問題に取り組む議連が存在し、APDAは特にアジア、アラブ、アフリカの国会議員の地域間連携を支える中心的な役割を担っています。

こうした活動は、人口と開発に関するアジア議員フォーラム(AFPPD)、アラブ議員フォーラム(FAPPD)、アフリカ議員フォーラム(FPA)という広域の枠組みを通じても広がっており、「高齢化」「ユース」「ジェンダー」「SRHR」などを中心に取り組んでいます。いずれも人口動態と深く関係し、社会構造の変化に直結するテーマです。日本も少子高齢化の先進国として、自国の課題と向き合いつつ、各地域の仲間たちと知見を共有しています。

アフリカ開発会議(TICAD)での連携と発信

2025年8月に日本で開催されるアフリカ開発会議(TICAD)に向けて、APDAはアフリカ各国の議員ネットワークとも一層連携を深めています。TICADは日本が長年主導し、アフリカの開発課題に包括的に取り組む国際会議です。恒川さんは「アフリカ諸国では、家族計画や女性の健康、若者のエンパワーメントへの関心が非常に高まり、日本の貢献に大きな期待が寄せられています」と話す。

SRHR for JAPANキャンペーンへの参加

こうした国際的な経験を生かし、APDAは、プラン・インターナショナル・ジャパンが主導する「SRHR for JAPAN」キャンペーンに参加しています。このキャンペーンは、国内におけるSRHRの普及と制度改善を目指すもので、複数の市民団体や支援団体が協働しています。

「私たちは、各国議員とのネットワークを生かし、SRHRの重要性を国政の場に届けていく役割を担っています。また、各団体が持つ知見を政策に反映するための対話の場づくりも重視しています」と恒川さんは説明します。

また国内におけるSRHRの理解促進のため、国際的な勉強会や意見交換会も開催しています。その中では、ジェンダーやSRHRに関する国際的な潮流や、他国の政策・制度の動向について紹介しながら、日本での活用可能性を議論しています。

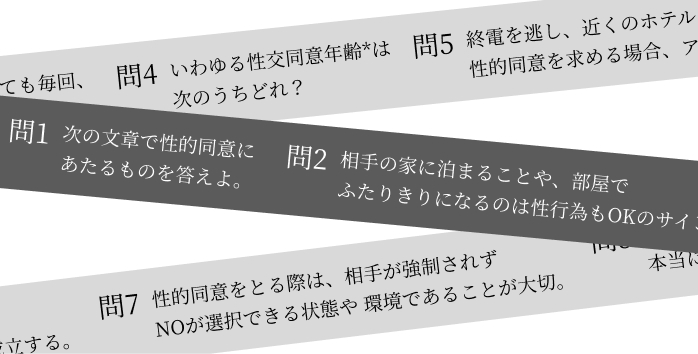

とりわけ注目しているのが、「生命の安全教育」への関心の高まりです。学校現場や地域で、子どもたちが自分の身体と権利を守る力を育てる教育がもっと必要です」と恒川さんは訴えます。

SRHRは、すべての人の課題

恒川さんは、SRHRは特定の性別や世代だけの課題ではないと強調します。

「SRHRは、すべての人が自分らしく生きるための普遍的な基盤であり、ジェンダーや年齢を問わず重要な人権です。だからこそ一人ひとりの意思が尊重され、誰もが必要な知識と支援を得られる社会こそが、公正で持続可能な社会につながります」

APDAは今後も、議員ネットワークを基盤としながら、国内外のパートナーと連携し、SRHRを推進していくといいます。「国際会議で人権やジェンダーの重要性を語るだけでなく、それを国内政策にきちんと落とし込む必要があります。その橋渡しが、私たちの役割です」