「『生きる』教育」で変わる未来〜辻 由起子さん

INTERVIEW

(Release)2025年7月30日

子どもや親子、若者の悩みや苦しみに寄り添い続ける辻由起子さん。「社会をより良くするためには教育が何より大事」との信念のもと、大阪市の公立小学校で始まった、自分と相手を大切にする教育プログラム「『生きる』教育」を全国で推進しようと奮闘しています。

「正しい知識は、自分の人生を守ってくれる。人生で遭難しないためには知識という地図が必要で、その地図をプレゼントするのは教育しかないんです」

力を込めてそう話す辻由起子さん。大阪府茨木市を拠点に、全国各地の子どもや若者、家庭のサポートに尽力しています。年間1000件以上、親子や若者からの相談を受け、時には公的機関につなぎながら一緒に解決策を探る日々。また、全国各地での講演や研修、学校での授業のほか、各地の自治体の子育て支援施策づくりにも関わるとともに、国への政策提言にも携わるようになって今年で15年になります。精力的に活動を続ける背景には、辻さん自身の10代での経験がありました。

「私が生まれた大阪府茨木市は、地域のつながりがしっかりある土地です。祖父が民生委員、父は小学校の校長まで勤め上げた家庭で育ち、大阪有数の高校に合格。でも、卒業してすぐに結婚、出産したんです。

世間体を気にした親から勘当され、知り合いのいない土地での子育てが始まりました。元夫は働かず、暴力を振るう人だったので、私が毎日働きながら育児や家事をすることに。それまで勉強は山ほどしていたけれど、どうやったら妊娠するか、どうやって子育てするかといったことは全く学んでこなかったため、適切な養育法も分かりませんでした。

親にも聞けない、地域のつながりもない中の『孤育て』がどんどんしんどくなって、娘に手を上げてしまったこともありました」

自分の問題を自分自身で解決したいと考えた辻さんは、育児・家事・仕事をしながら通信制の大学で教育と社会福祉を学びます。どうすれば児童虐待をなくせるかをテーマに研究するうち、環境次第で誰でも同じような困難に陥る可能性はあることを実感。誰もが安心して子育てを楽しめるような社会を目指して、その後さまざまな活動をするようになりました。

電話、対面、メールなどを通しての子育て相談、困窮家庭への物資支援、繁華街に集まる、困難を抱えた若者たちの支援、若年女性向けのシェアハウスの開設と運営……。さまざまな現場に関わる中で、辻さんが強く感じていることがあります。

「DVや性被害、児童虐待、子どもの貧困、ヤングケアラー、いじめなど、社会課題はかたちを変えて全てつながっています。枝葉の施策だけでは何の解決にもなりません。根本的な解決のためには教育しかない。このことをずっと言い続けています」

辻さんのいう「教育」とは、人権教育のこと。人権が正しく理解されていないことが、問題の根本にあると話します。

「なかでも重要なのは性教育です。そもそも人間の命は性から始まるもの。そのため、性教育をきちんとしないと命も大切にできないし、自分のことも相手のことも尊重できません。つまり、人権を理解できないということです。私は、性教育は究極の人権教育だと思っています」

そんな辻さんが講師として関わりながら、全国に拡大しようとしているのが、2016年から大阪市立田島南小学校(旧・大阪市立生野南小学校、現在は大阪市立田島中学校との小中一貫校に)で始まった「『生きる』教育」という教育プログラムです。

「田島南小は十数年前までは激しい暴言・暴力が蔓延していました。そこで『暴力を言葉に、生い立ちを誇りに』をテーマに掲げて始まったのがこのプログラム。自己肯定感を育み、自分と相手を大切にする方法を学ぶことを目的に、人権教育の土台のもと、国語教育と性教育の2本柱で行われているのが特徴です。暴力ではなく言葉で気持ちを伝えられるよう、徹底して言葉の力を育むと同時に、子どもの発達段階に合わせた性教育を行います。さらには生きていくうえで必要となるさまざまな知識を教えるのです」

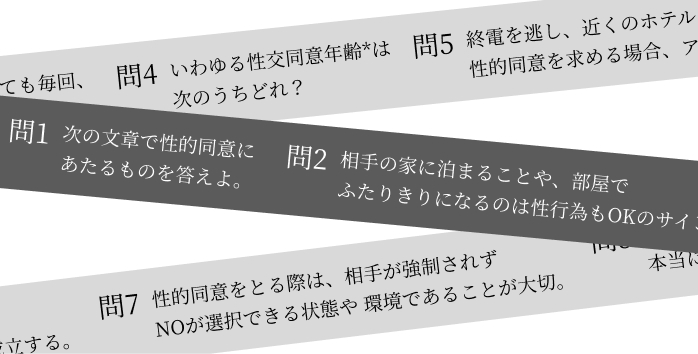

大阪市立田島南小中一貫校で行われる「『生きる』教育」の主な内容

1年:「たいせつなこころと体 ~プライベートゾーン~」 2年:「みんなむかしは 赤ちゃんだった」 3年:「子どもの権利条約って知ってる?」 4年:「10歳のハローワーク ~LSWの視点から~」 5年:「愛?それとも支配? ~パートナーシップの視点から~」 6年:「家庭について考えよう ~結婚・子育て・親子関係~」 中1:「脳と心と体とわたし~思春期のアタッチメントとトラウマ」 中2:「リアルデートDV~支配と依存のメカニズム」 中3:「社会の中の「親」と「子」~子ども虐待の事例から」

「たとえば小学3年生では、子どもの権利条約について学びます。授業で『大切だと思う権利ランキング』を作ったり、『守られていないと思う権利』について子どもたちで話し合うのです。子どもたちは小学3年生で、子どもの権利条約の第1条から第40条までを全て言えるんですよ。

子どもたちは授業を通じて『相手の権利を守らないと自分の権利は主張できない』ことを理解します。その結果、相手を思いやることができる子が増えるのは、この学校での取り組みの中で証明済みです。

また、5年生では恋愛について学びます。最初の授業では子どもたちがグループごとに架空のカップルを作り、楽しいお出かけプランを考えます。ですが、次の授業では、数年後の各カップルに異変が起きているんです。たとえば一方がもう一方に対し、1分の間に何通もLINEを送りつけて『返事がない』と怒る。相手の服装に注文をつける、など。これに対して、何がおかしいと思うか、どうしておかしいと思うかをグループで話し合い、支配感情や所有欲を見抜く目を養っていきます。

現代の子どもにとって何が必要か、考え抜かれた内容をアクティブラーニングによって学ぶため、子どもたちは自分で考え、自分に必要なことを自ら選び取れる力を身につけられます。またこのプログラムのポイントは、問題が起きた時や困った時の解決策までを提示すること。公的機関などを含めた具体的な相談先を紹介することで、子どもたちの『助けを求める力』=『受援力』も育むのです」

「『生きる』教育」が始まってから6年後、田島南小(旧・生野南小)の対人関係での要医療件数は0件になり、全国学力学習調査では、国語だけでなく算数の正答率も全国平均を上回る結果に。こうした先駆的な取り組みを受けて大阪市は生きる教育を『性・生教育』という名で制度化し、さらに2021年、性・生教育を全国で推進すべきという意見書を政府や国会に提出しました。また、辻さんを含む多くの人々の尽力もあり、2023年、文部科学省は『生命(いのち)の安全教育』の全国での推進を開始しています。

「私の一番の専門分野は児童虐待防止であり、暴力のない世界を実現することがゴールです。児童虐待も暴力も、命の根源である性について、つまりSRHRについて学んでいないと防ぎようがありません。自分の命も、相手の命も大切にするには、一人ひとりが正しい知識を持つことから始まります。そのことで、社会課題の多くを解決できると信じています。

課題はまだまだ山積しています。けれども「『生きる』教育」を通じて子どもたちがどんどん変化していくのを目の当たりにすると、この社会に対して希望を見出せるんです。

未来を変えるために、皆で手を取り合っていきましょう」

辻 由起子(つじ ゆきこ)

1973年、大阪府生まれ。18歳で結婚、19歳で娘を出産、23歳でシングルマザーに。仕事、育児、家事をこなしながら、通信教育で大学を2回卒業。娘は中学校で不登校の経験を持つ。自身の経験から、全ての人が子育てを楽しめる社会を目指して現在活動中。主な活動は相談業務、イベント開催、政策提言、研修講師、マスコミ発信、行政のスーパーバイザーなど。内閣官房こども政策参与として、こども家庭庁設立に関わる。現在、こども家庭庁参与。