誰もが選択肢を知り、体の主導権を握れる社会に~宋美玄さん

INTERVIEW

(Release)2025年7月30日

産婦人科医として四半世紀、多くの人々の声を聞きながらSRHRについて発信を続けてきた宋さん。目指すのは、一人ひとりが自分の体についての選択肢を知り、体の自己決定権を持てる社会です。

研修医時代の経験が原点に

東京駅からほど近い「丸の内森レディースクリニック」の院長を務める宋美玄さん。産婦人科医として、主に周産期医療*に携わって今年で25年目になります。臨床医として現場に立ちながら、性や妊娠・出産、女性の健康などについて積極的に発信を続けてきました。

「これまでさまざまなテーマについて情報を伝えたり、意見を表したりしてきましたが、SRHRはその集大成であり、いま最も大事なイシューだと思っています」

宋さんがSRHRやそれに関連する社会問題に関心を持ったのは研修医時代。当時勤めていた病院ではハイリスク出産が多く、若年妊娠や虐待、機能不全家族などが世代間連鎖しているのを目の当たりにしたといいます。

「最初は『本人に避妊の知識がないからだ』と考えていましたが、次第に『本人の自己責任だけにしてしまっていいのだろうか』と思うようになりました。こうした問題は、自分の力では選べない、もしくは変えられない環境によって起きている面もあります。一人ひとりを責めることは簡単だけれど、それでは何の問題解決にもなりません。同じことが起きないためにはどんなインフラが必要なのか、誰がどんな手を差し伸べればいいのかを考えていかなければならないと思ったんです」

*…妊娠22週から出生後7日未満までの期間における母体、胎児、新生児を対象とした医療

まずは、体についての選択肢を知ることから

宋さんにとってSRHRの根幹とは「自分の体についての選択肢を知り、自分でアクションを起こすこと」です。

「月経、妊娠・出産、避妊など、性と生殖に関するさまざまなことについて、どんな選択肢があるのかを知る機会がいまの日本社会には足りていません。私のクリニックを訪れる人たちからも『そんな選択肢があるなんて知らなかった!』という声が多い。生理痛ひとつとっても、薬で緩和するという選択肢をずっと知らずにきて『もっと早く知りたかった』『知らなかったせいで10代の時間をかなり無駄にしてしまった』と涙をこぼす患者さんもいます。選択肢を知ったうえでのアクションというのが真のSRHRだと思っていますし、そのための正しい情報や知識を伝えていきたいです」

たとえば、お腹の中の赤ちゃんの健康について調べる胎児診断。宋さんのクリニックでは、妊婦の血液から赤ちゃんの染色体異常について調べるNIPTをはじめ、さまざまな検査を行っていますが、10数年前までは日本で受けられない検査も多く、情報もとても少なかったそうです。

「いまでも、施設によっては情報提供が不十分だったり、適切な説明やフォローアップがなされていなかったりする場合があります。また、出生前検査はしばしば中絶と結びつく検査と考えられ、『赤ちゃんの病気が心配だから検査したい』というと『親になる覚悟が足りない』と言われることも。でも、この検査は本来、お腹の赤ちゃんについての情報を得るためのツールであり、自分の体についての選択肢のひとつ。もちろん受けないという選択もありますが、受けたとしても何ら後ろめたい気持ちになる必要はないんです」

誰もがかかりつけの産婦人科医を持てるように

SRHRを実現するために、何より大切なのは適切な性教育を行うこと。同時に、産婦人科医という立場から提供できることもたくさんあると宋さんは考えています。

「出生前診断や生理痛の緩和、性感染症の予防や治療、妊娠中絶、避妊など、産婦人科に行くことでアクセスできる選択肢はたくさんあります。でも、産婦人科に行くことすら心理的ハードルが高いと思う人が日本にはまだ多いのが現状。これは非常にもったいないことです。一人ひとりがかかりつけの産婦人科医を持ち、習慣として健康チェックや相談ができるようになればいいと思っています」

そんな宋さんが編集長を務めているのが、ウェブ上のヘルス情報メディア「crumii」。ウェブサイトを通じて、生理、妊娠・出産、婦人科疾患、避妊・中絶といった女性の健康に関する医学的に幅広い情報を提供しています。宋さんをはじめとする専門医が医療監修を行っているため、医学的に適切な情報を得られるのが特徴。同時に、女性が安心して受診できるような地域の医師を探せるプラットフォームとしても機能するよう、現在準備を進めているところです。

「さまざまな選択肢があることを知り、自分でもアクションを起こしたいと思っても、どこを受診すればいいか分からないことも。また、たとえ受診しても医師が治療法をアップデートしておらず選択肢を提示されない、もしくは理解や配慮のない発言で嫌な思いをさせられるといった場合もあります。このサイトでは、事前に医師に診療姿勢やSRHRに対する考え方に関するアンケートに答えてもらい、SRHRを大切にする医師にのみ登録してもらうという仕組みをつくろうとしています」

「自分の体は自分のもの」という意識改革を

こうした仕組みづくりを進める一方で、一人ひとりの意識改革も重要だと宋さんは実感しています。

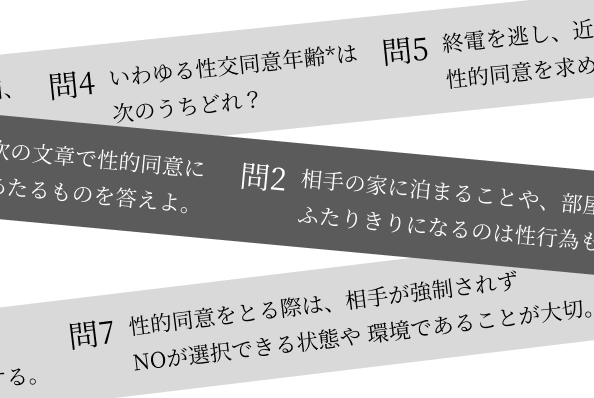

「日本ではまだまだ、自分の体のことを自分で決めていいという意識が根づいていないように感じます。生理痛は我慢すべきものだと思っている人もまだまだ大勢いるし、私のクリニックを訪れる患者さんの中にも、選択肢を提示しても自分の体のことなのに『家族の許可がないと決められない』という人も。性的同意についても、積極的同意がなければ犯罪だという認識は一部では浸透してきているものの、誤った理解のもと性的被害にあった被害者を責める、などといったケースもいまだにあります。

性教育が圧倒的に足りていないのはもちろん、ネットなどにあふれる情報にも真偽が不確かなものも多く、こうした状況も一人ひとりを体の自己決定権から遠ざけている要因のひとつ。正しい情報を得るためにも、適切な医師にかかることはとても大事だと思います。

私も産婦人科医の仲間たちと一緒にSRHRの実現を目指して活動を続けていますが、産婦人科医だけでは実現できないことも多いのは事実。政策提言や社会の意識改革など、さまざまな方面から働きかけることが必要です。多様な業種や地域の人たちが連携して一つの目標に向かえば、それが大きな流れとなってSRHR実現への近道になるのでは。その意味でも、今回のキャンペーンは大きな意義があると思っています」

「自分の体は自分のもの」として、十分な情報のもとに望むものを選んで決められること。SRHRが普及することは、ひいては一人ひとりが生きやすくなる社会につながるはず。それが宋さんの考えです。

「自分の体の主導権を握れず、体にふりまわされている人はまだまだ多いと思うんです。選択肢を知っていれば、薬を飲まないという選択も含めて自らアクションを起こせるし、“ふりまわされている感”が減るはず。自分が体の主権者であるという実感を持って、一人ひとりが人生を主体的に歩むことで、毎日がより充実し、幸福度も増すと思います。

さらに、『自分の体が自分のもの』ということが分かれば、『他人の体はその人のもの』だということも分かるはず。いまは、自分と相手の境界がお互いに分かっていない人が多く、それによって傷つく人も多い気がします。一人ひとりが真に独立してこそ、自分も相手も大切にできるし、そうした意識が社会全体に浸透することで、皆が生きやすくなるのではないでしょうか」

宋 美玄(そん・みひょん)

産婦人科医、医学博士、crumii 編集長。1976年、神戸市生まれ。2001年、大阪大学医学部卒。川崎医科大学講師、ロンドン大学病院(胎児超音波部門)留学を経て、2010年から国内で産婦人科医として勤務。2017年には丸の内の森レディースクリニック開院。一般社団法人ウィメンズリテラシー協会代表理事就任。二児の母として子育てと臨床産婦人科医を両立、さまざまな女性の悩み、セックスや女性の性、妊娠・出産などについて、女性の立場からの積極的な啓蒙活動を行っている。著書に『女医が教える本当に気持ちいいセックス』『産婦人科医 宋美玄先生の 女の子の体 一生ブック』(小学館)、 『女医が教える オトナの性教育: 今さら聞けない セックス・生理・これからのこと』(学研プラス)などがある。