地域に根ざす命の教育 〜助産師もとだて かづこさんの歩み

INTERVIEW

(Release)2025年11月19日

和歌山県那智勝浦町で23年以上にわたり地域に根ざした性教育や命の授業に取り組んできた開業助産師・本舘千子さん(もとだて かづこ、以下もとだてさん)。地域唯一の助産所開業助産師として、性や命にまつわる正しい知識を、保育園から中学校、高校までの幅広い年齢層に届けています。もとだてさんがどのような思いで活動を続けてきたのか、そして今後の展望について、お話を伺いました。活動の原点は「お願いされた一時間の授業」

もとだてさんが性教育に関わり始めたのは、23年前、町の福祉課からの依頼がきっかけでした。「町内の中学2年生に1時間だけ授業してもらえませんか?」と声をかけられたのが始まり。当時は性教育を行った経験はなく、保健師と相談しながら内容を考え、書籍で学びながら授業を準備したといいます。

「始めた当初は“性教育冬の時代”で、学校側は『時間が取れない』と難色を示すこともありました。それでも、保健師さんや養護教諭の先生の後押しで、なんとか授業の場を確保していきました」

.jpeg)

一人の助産師が地域を支える

現在、もとだてさんが担当するのは那智勝浦町だけでなく、串本町、新宮市、古座川町、さらに三重県の一部地域にも広がっており、保育所から小中高校まで年間数十件にのぼる授業を行っています。移動範囲も広く、月によっては週に何度も町をまたいで授業を行うこともあります。

「『赤ちゃんの先生が来た』と覚えてくれている子も多くて、継続して教えていくことの意味を実感しています。知らない人がいきなり来て体の話をしても、心を開いてもらえません。信頼関係があるからこそ、思春期の子どもたちも率直に質問してくれるんです」

町の教育大綱に「命や生き方について考える教育」を明記

教育委員としても活動する本舘さんは、町の教育大綱に「命や“生き方”について考える教育」を盛り込むことに成功しました。現在の那智勝浦町教育大綱(令和5・6年度版)では、次のような施策が掲げられています:

- 『命』について考える授業(事業)の実施

- 『キャリア教育』の推進

- 保護者・地域・関係機関と連携した事業の実施

この方針のもと、保育園から中学校までの全校で、年に1回ずつ命の授業を行う体制が整いつつあります。

「小学校1年生からスタートして、中学3年生まで段階的に積み上げていく形をつくっています。同じ内容でも、子どもたちは成長する中で受け取り方が変わるんです。1年生のときに聞いた話を、3年生になってようやく自分の言葉で話せるようになる姿もありました」

*那智勝浦町教育大綱(令和5・6年度版): https://www.town.nachikatsuura.wakayama.jp/div/kyoiku/pdf/keikaku/R5-6_nachikatsuura-town_kyoikutaiko.pdf

内容の進化と工夫されたプログラム

初期の頃は一方向の講義形式で、体育館でマイク片手に何十人もの生徒に話すというスタイルが中心でしたが、近年では双方向的な関わりを重視した形式へと進化。小学校低学年では「生まれてくる命」の話を中心に、絵本や人形なども使いながら、子どもたちの発達に合わせた工夫をしています。

「同じ内容でも繰り返すことで、子どもたちの理解は深まります。1年生で聞いた話を3年生で思い出し、4年生では自分の言葉で説明できるようになる。そんな成長の積み重ねを大事にしています」

5〜6年生では体の変化や二次性徴、感情との向き合い方などへと内容が発展し、中学生になると恋愛、性、妊娠、性感染症、デートDVなど、より実践的で社会的なテーマへと広がっていきます。

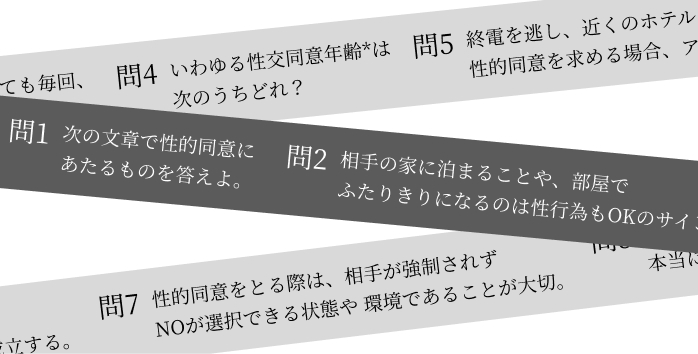

「しあわせな恋愛講座」やデジタル暴力のテーマも

中学1年生に実施される「しあわせな恋愛講座」では、「好きならキスしてもいい?」「つきあったら何をしたい?」といったテーマでカードを使い、グループディスカッションを行います。男女混合グループで異なる価値観に触れることで、お互いの違いを認める力を養っています。

また近年では、SNSなどを通じた「デジタル暴力(リベンジポルノや性的画像の共有など)」の問題も深刻化しており、もとだてさんの授業とともに町では専門家を招いた授業が増えてきました。例えば、犯罪被害支援の専門家や、実際に被害に遭った遺族の方を招いた授業などもあり、「命の尊さ」をあらためて感じるきっかけになっているといいます。

「私一人では伝えきれない部分もあります。他の先生や専門家と連携することで、より広く深く、子どもたちの心に届く授業になると感じています」

「教える人がいない」地域課題への向き合い

もとだてさんのように、広範囲を一人でカバーしている例は全国的にも珍しく、後継者不足は深刻な課題です。地域に開業助産師が少ないため、そもそも性教育の担い手となる人材が限られています。

「性教育の専門知識を持っている助産師でも、実際に教育現場に入って教える経験のある人は少ないのが現状です。私の一番の仲間は、現場で日々子どもと向き合っている養護教諭の先生方です」

一方で、最近は若い世代の保健師や教員から「話を聞きたい」「見学したい」という声も増えており、次世代への知見の継承にも手応えを感じているとのこと。

.jpeg)

活動への理解と広がる支援

以前は、講師として呼ばれても謝金が出ないケースもありました。「保護者がボランティアで話しに来てくれている」という感覚が根強かったといいますが、近年では行政や教育委員会の理解も進み、正当な報酬が支払われるようになってきました。

「これは大きな進歩です。『教えることは仕事であり、専門性がある』ということがようやく理解されつつある。だからこそ、質の高い授業を継続できるし、次の世代に繋げていけるんだと思います」

未来への希望

「長年続けてきたことで、子どもたちとの信頼関係が生まれ、相談にも乗れるようになりました。『避妊がうまくいかない』『返事がこない』『誰にも言えないけど困っている』といった悩みを打ち明けてくれる子もいます。そんな時、『教えてきてよかった』と実感します」

子どもたち一人ひとりが、自分自身の体と心を大切にし、誰かと尊重し合える関係を築く。そのための学びの場を、もとだてさんはこれからも地域と共につくり続けていきます。