【開催報告】「命と心をまなぶ、学校から社会へ:生命(いのち)の安全教育の最前線と未来」勉強会

EVENT

(Release)2025年10月16日

2025年9月12日、東京都内にて「命と心をまなぶ、学校から社会へ:生命(いのち)の安全教育の最前線と未来」勉強会が開催されました。この勉強会は、文部科学省が全国の学校で推進している「生命(いのち)の安全教育」の本質を学ぶため、その土台となった大阪市立田島南小中一貫校の「『生きる』教育」をワークショップ形式で実際に体験するというものです。

教育・福祉・医療の関係者、自治体の関係者、研究者、学生など、全国から100名近く(オンラインでは80名以上)の参加があり、会場は終始熱気に包まれていました。その模様をお伝えします。

基調講演:孤独・孤立と命を守る政策

最初にこども家庭庁参与の辻由起子さんよる基調講演が行われました。「孤独・孤立と命を守る政策」と題された講演で、辻さんは自身のこれまでの歩み、日本におけるDVや子どもの貧困、児童虐待の現状と課題、文部科学省の「生命(いのち)の安全教育」が生まれた経緯などについて熱を込めて語りました。

「社会と適切につながる“精神的自立”が一番大切」「自分を大切にできるから相手も大切にできる」「学ぶのは、自分の心が喜ぶ道を見つけるため。正しい知識は自分と相手を守ってくれる」と話す辻さん。日々各地を飛び回り、困窮家庭や困難な立場に置かれた若者たちの支援に当たりつつ、そうした現状を政策作りの場へとつなげている辻さんの迫力ある話に、参加者は熱心に聞き入っていました。

授業体験ワークショップ:「『生きる』教育」を“体感”する

いよいよ「『生きる』教育」を体感するワークショップです。初めに京都大学大学院教育学研究科教授の西岡加名恵さんが、「『生きる』教育」について解説します。「『生きる』教育」とは、大阪市立田島南小中一貫校で実践されている教育プログラム。子どもたちに命と体の大切さを伝え、自分と相手を大切にする方法を教えるとともに、人生の中で直面する困難を解決するために必要な知識を教えます。小学校1年生では体の「プライベートゾーン」について、小学校3年生では「子どもの権利条約」についてなど、小中学校の9年間を通じて、子どもたちの成長に合わせたプログラムが組まれています。

この日、参加者は中学校2年生で行われる「デートDV(交際相手からの暴力)」の模擬授業を体験することに。大阪市立田島南中学校の養護教諭、田中梓さんが講師となり授業を進めていきます。

相手をコントロールしたり自分のものとして扱ったりすることは交際相手に対する暴力、いわゆるデートDVに当たり、「身体的暴力」「精神的暴力」「社会的暴力(行動を制限すること)」「経済的暴力」「性的暴力」の5つに分かれます。さまざまな事例が書かれた短冊が配られ、それぞれがデートDVに当たるのか、当たるとすればどの分類になるのかをグループでディスカッションしながら考えました。事例として配られたのは「ミニスカートをはくなと言われる」「友だち関係を制限される」「どこにいるか誰といるのか、常に報告される」「女友達としゃべっていたら、ほほを叩かれる」「彼の食事を作らされたり、洗濯をさせられたりする」などです。

田中さんによると、これらは全てDVの事例。実際に中学2年生にこの授業をすると「ミニスカートをはくなというのは、大事な彼女を守るためじゃない?」などの発言も出るそうです。「でも相手のしたいことを止めるのはよくない」などと話しながら、どんなことがデートDVに当たるのか、参加者が自ら考え、気づいていくような授業になっています。

また、とあるカップルを描いた漫画を使ったワークも。恋人に友達と会うことを禁止され、ついには携帯電話や財布も取り上げられて監禁されてしまう女性の話です。男性の感情の変化を考えることを通じ、DVはイライラ期(緊張期)、爆発期、ハネムーン期のスパイラルが繰り返されることを学びます。

最後に行ったのは「恋愛9ヶ条」の作成です。恋愛に嫉妬心や独占欲はつきもの。その中でお互いが幸せに生きていくために必要なことを考えます。グループで一つずつ出し合い、「まずは私自身を好きになる」「お互いに『こうしたい』を話す」「『いや』と言い合える関係に」「『好き』の選択肢を増やす」などのルールが挙がりました。

「この授業で学んだことは、恋愛だけでなく友達付き合いなどさまざまな人間関係にも活かせる、と生徒たちに伝えるようにしています」と田中さん。この授業は実際にはクラス担任の先生が行うそうですが、「そうすることで、生徒が困った際に『担任に相談してもいいんだ』と思ってもらえることを大事にしている」と話していました。

「生命(いのち)の安全教育」の取り組みと現状の整理

昼食休憩の後は、「生命(いのち)の安全教育」のこれまでの取り組みや全国での普及について、文部科学省 総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課課長 中園和貴さんが紹介しました。

「生命(いのち)の安全教育」は、性犯罪・性暴力対策の一環として子どもへの教育・啓発の重要性が議論されたことなどを背景に制度化が進められてきました。その際、大阪市立田島南小中一貫校の「『生きる』教育」も重要なベースになったといいます。

「生命(いのち)の安全教育」の目標は、子どもたちが性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないようにするために、生命を大切にする考えや、自分や相手、一人ひとりを尊重する態度等を、発達段階に応じて身につけることです。2021年4月、内閣府と文部科学省が連携し、教材や指導の手引きが完成。幼児期から小学校、中学校、高校、大学・一般まで、発達段階に応じた教材が作られ、全国の学校への普及が進められています。

積極的に授業に取り入れている学校もある一方、全国での普及率はまだ高くないのが現状ですが、中園さんは「引き続き、全国各地で発達段階に応じた連続的な取り組みとして進め、性犯罪・性暴力の防止につなげたい。ワンストップ支援センター(性犯罪・性暴力の相談窓口で、医療的・心理的・法的支援などを可能な限り一か所で提供する施設)など、学校以外の機関とも連携しながら、さらに普及していきたい」と話しました。

実践紹介:京都府のプレコンセプションケアに関する取り組み

続いて京都府におけるプレコンセプションケアについて、プロジェクトを推進してきた現・厚生労働省の東江赳欣さんと産婦人科医の池田裕美枝さんが紹介しました。

プレコンセプションケアとは、「性別を問わず、適切な時期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライフデザイン(将来設計)や将来の健康を考えて健康管理を行う概念」のこと。京都では「産めよ殖やせよといった特定の価値観の押し付けではなく、府民ひとりひとりが権利の主体として、性や妊娠に関して、科学的知識に基づき、他人の生き方を尊重し、自分が望む生き方(ウェルビーイング)を実現できるようにするもの」という「SRHRベースドのプレコンセプションケア」である点が特徴です。この概念を基に、京都府では医師や助産師による学校への出前授業、高校生のための教育プログラムの開発などを行ってきました。

こうした説明が東江さんからあった後、池田さんからは「もともとプレコンセプションケアとは公衆衛生の言葉であり、若い世代の健康支援にもなる」との説明が。また、2人のトークを通じて、行政と医療関係者との連携のもと、さまざまな関係者を巻き込みながら取り組みを進めていった経緯についても紹介されました。

ワークショップ:「性的同意をどう教えるべきか」

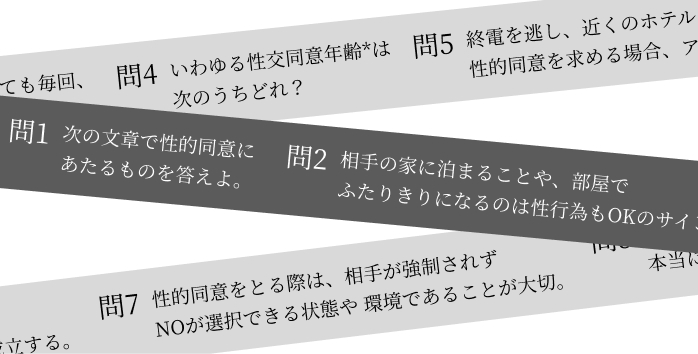

次は一般社団法人Springによるワークショップ「性的同意をどう教えるか」です。

性的同意においては、相手が「No」と言わないことや黙っていることを同意とみなすのではなく、「Yes」と言った時だけ同意とみなすということが重要。その際、お互いのバウンダリー(目に見えない境界線)を守ることも大切です。また、性的同意には「非強制性(NOと言える環境が整っている)」「対等性(社会的地位や力関係による強制や誘導がない)」「非継続性(ひとつの行為への同意と、他の行為への同意は別。いつでも「やめて」と言える)」の3つの条件があることも学びました。

その後、グループに分かれてワークを行いました。まずはそれぞれが自分の経験を書き出しながら、バウンダリーについて学びます。次に、用意されたいくつかの事例を皆で検討しながら、それぞれの事例において性的同意が成立しているか、成立していない場合は3つの条件のうち何が守られていないかなどについて話し合いました。

セッションの最後に司会者から「各事例に登場した『私』は全員女性だと思いましたか?」との問いが。あらためて、性暴力の被害者には性別を問わずなりうること、ジェンダーに関係なく全ての人が自分を大切にしてよいことが確認されました。

アクション・ダイアログ:自地域でできることは?

最後にNPO法人ピルコン染矢明日香さんの進行により、この日学んだことを元に、自分たちでこれから何ができるかをグループごとに話し合いました。

自分の暮らす地域でのリアルな課題を挙げ、その課題解決のためにまず何からできるか、誰と一緒に組めそうかを考えます。課題には「地域内での連携が足りていない」「世代間の意識のギャップが大きい」などが、また最初の一歩としては「家族や友人にやりたいことを話してみる」「家庭内で「『生きる』教育」を行ってみる」などの案が。

和気あいあいとした対話の中でそれぞれの思いを共有し合い、1日がかりの勉強会は幕を閉じました。

講師の方々の熱量はもちろん、参加者の皆さんの「SRHRへの理解を深めたい」「自分が携わる現場や社会をよりよくしたい」という熱意が印象的だった1日。休憩時には自己紹介をし合う姿があちこちで見られ、SRHRを実現するための輪が着実に広がっていくのが感じられました。

今回初めて行ったこの勉強会、今後は全国各地でも開催したいと考えています。