「性の学びと社会をつなぐ」― ドイツにおける性教育とリプロダクティブ・ヘルスをめぐる現場から

INTERVIEW

(Release)2025年10月9日

静岡大学ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)推進室の佐野敦子さんは、ドイツの研究と実務経験を通じて、ドイツの性教育やリプロダクティブ・ヘルス&ライツの実践に触れてきました。今回のインタビューでは、佐野さんにドイツでの教育実践と政策、議論の多い中絶問題、そしてそれらを取り巻く社会の課題について語っていただきました。

.jpg)

「政治を話すこと」が特別ではない社会

ドイツでの選挙や市民の政治参加の様子に直に触れられていたのですね。

佐野:そうですね。ドイツにいたとき、選挙のたびに政党が街頭でグッズを配ったり、アイス屋さんなど立ち寄りやすい場所で、候補者が市民と普通に対話する機会があったりして、ドイツ人にとって政治は本当に身近にあると感じました。投票を促す目的で各政党はグッズを配布するのですが、ユーモアが効いていて、「赤くならないために」と書かれた日焼け止めや、「(顔を見せて)意見を言おう」とうメッセージが入った手鏡とかが配られていました。選挙は「お祭り」のように扱われ、選挙後に市民が政治教育センターに集まり、投票の結果をもとに振り返りや意見交換をする場も見られました。

政治への関心が選挙のときだけの一過性のものではなく、継続的な学びと対話の中で育まれているのを感じています。子どもからお年寄りまで、「政治を話すこと」が特別ではない社会の空気が、民主主義の土壌を支えているのだと思います。

.jpg)

性教育やリプロダクティブ・ライツも政治と密接に関係しているのでしょうか?

佐野:はい。たとえば、ドイツでは近年中絶に関する法律改正が大きな議論になっています。その背景には、女性たちによる大規模な運動があります。その声が選挙公約に取り入れられ、さらに連立政権の政策の中に盛り込まれて、少しずつ前進してきたという経緯があります。

性やリプロに関する課題は、政治の場でも活発に議論されます。政党によってスタンスは異なり、キリスト教系の保守政党は慎重な姿勢を取る一方、緑の党や左派系は積極的に情報アクセスの保障や性教育の拡充を訴えています。つまり、性に関する政策も市民の選択に大きく影響を受けるテーマなんです。そうした状況を見ていると、「政治が生活の延長線上にある」というドイツの市民意識を強く感じます。

女性たちの声が変える中絶の問題

ドイツでは中絶の問題に地域差もあると聞きました。

佐野:その通りです。たとえば、保守的な南部バイエルン州では中絶を実施できる施設が数えるぐらいしかありません。ドイツでは中絶を希望する場合、「妊娠葛藤相談法」という法律で認可されている施設で「相談」を受けてから3日後からしか施術が受けられません。都市部では、この相談が受けられる施設が比較的充実しています。特にベルリンは、過去に中絶へのアクセスが比較的容易だった旧東ドイツの地域が含まれているという歴史的な経緯もあり、提供している施設も多数あります。

しかしながら、中絶に関する情報提供についてはまだ改善の余地があります。実はつい最近まで医師からの中絶に関する情報提供が法律によって厳しく制限されていました。自らのWebサイトで中絶に関するサービスを説明したら、刑法にある中絶を広告したとして罰金を科されていたのです。地域差によるサービスの有無だけでなく、「知る権利」へのアクセスそのものが制限されていたわけですよね。いまでは医師の「広告禁止」の条項は削除されていますが、女性の声によってこうした背景が変えられてきたというのは、非常に大きな意味があります。ですが、法律が変わって、医師が中絶の情報をおおっぴらに提供できるようになったわけではありません。中絶反対派からのオンライン攻撃を恐れているためです。女性運動はそのため、中絶に関する法律を刑法以外で規定して「中絶は罪」の前提を外すべきだ、と主張しています。加えて全土的にその対応ができる医師が高齢で後継がいないケースもあり、サービス自体のアクセスの問題は現在も非常に深刻です。若手女性医師の団体からは、医学の追加研修に中絶を含めるように訴えも起きました。

ドイツにおける性教育の取り組み

性教育の実施や教材は、ドイツではどのように運用されているのですか?

佐野:ドイツは「文化高権(Kulturhoheit)」といって、教育は州ごとの管轄になります。ですから、教育の扱う内容も州によって違いますし、同じ州内でも学校や教師の裁量が大きく、非常に多様です。

性教育についても同様です。ある学校では生物の授業で避妊や妊娠などの生殖を扱い、別の学校では社会の授業の中でジェンダーやLGBTQ+の話題を取り上げるなど、教科横断的に行われているケースもあると聞いています。また、ドイツの学校制度は初等教育(通常は10歳まで)の後に、学力や進路希望に応じて3つの異なるタイプの学校制度に分かれます。ですが、州によっては初等段階から大学に入る直前まで一貫している学校制度もあります。制度が多様なので、進路選択の可能性も増えるわけですが、実際にどの学年やどの教科で性教育にあたるものが扱われるのか一律ではありません。カリキュラム外でのインフォーマル・ノンフォーマルな形で提供されている可能性もあるかもしれませんね。

教材やリソースはどのようなものが使われていますか?

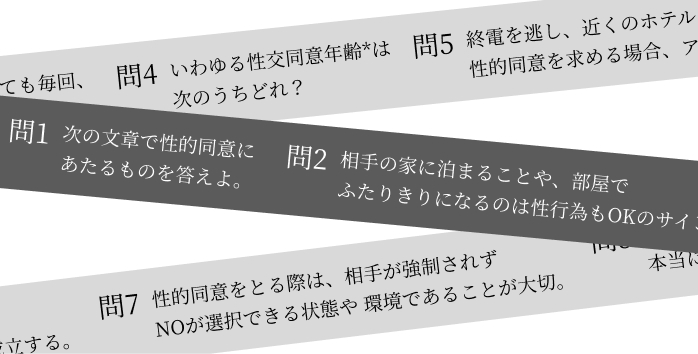

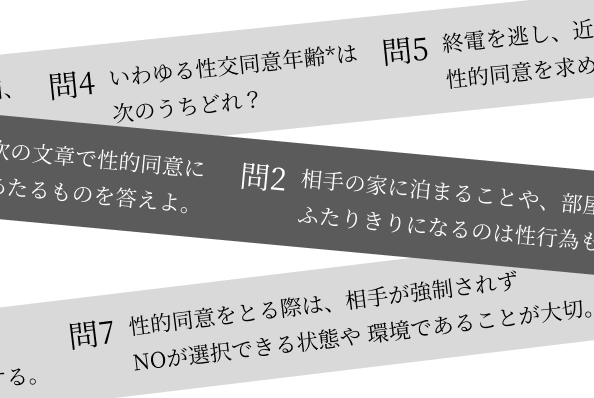

佐野:私が現地で入手したものをお見せすると、これは思春期の若者向けに「自分の身体を知る」「性感染症の予防」「避妊法」などを、カードゲーム形式で学ばせる教材です。QRコードを読むとHPにある解説もみられます。他にも、生理や射精の仕組み、性的自己決定権やジェンダーの多様性、さらには更年期の性まで扱うパンフレットも。ユーモアやイラストを交えて、幅広い世代にむけて性の情報が手に取りやすくなるよう工夫されています。

また、障がいを持つ方や高齢者向けの教材も存在します。認知症の人が性的な感情をどう表現し、周囲がどう理解するか、介護現場での対応を学ぶパンフレットなどもあり、人生のあらゆる段階で性と向き合う姿勢が現れています。

.jpg)

そうした教材はどのような団体が作っているのですか?

佐野:この教材は、「プロファミリア(Pro Familia)」という団体の事務所を訪問した際にいただきました。ドイツ最大の性とリプロダクティブ・ヘルスに関する支援団体で、ほぼ全国に拠点があります。若者、高齢者、障がい者、移民、LGBTQ+など、あらゆる背景の人々に向けた相談、教育、支援を行っています。

プロファミリアの教材の特長の一つは、多言語対応の情報提供です。ドイツ語に加えて英語、トルコ語、アラビア語など、多様な言語でパンフレットや動画を整備し、移民や難民の人々にも理解しやすい形で情報を届けています。性教育を「誰もがアクセスできるもの」として保障しようという姿勢が、活動全体から感じられます。

.jpg)

また、プロファミリアは他機関との連携になりますが、家庭内暴力やDV、性暴力に関する内容受け付けています。教育機関というよりは、性に関わる事項の包括的な支援センターという位置づけに近いです。加えて、アドボカシーも行っており、カウンセリングの実施を経て得た情報や統計・調査などから、政党や連邦政府へのロビイング活動も行っています。

日本にとって、ドイツの事例から何を学ぶことができるでしょうか?

佐野:まず、性に関する情報や教育を「人権」の観点から捉えることが重要です。性は恥ずかしいもの、個人的なものとされがちですが、本来は健康や幸福に深く関わる社会的なテーマです。先にあげた中絶に関する相談の実施や施設の認可の条件は、「妊娠葛藤相談法」で詳細に定められています。一方、この法律には、すべての人は希望に応じて、性教育、避妊、家族計画、および妊娠に直接または間接的に関わるすべての問題について、この法律で認可をうけているような相談機関から匿名で情報および相談を受ける権利を有する、とあります。年齢や性別によって課題はかわりますが、性は一生つきまとう問題です。だから、だれもが健康で幸福でいるために、適切な情報や教育、支援を得る必要と権利があるはずです。こうした相談所がない日本でその理念を貫くには、学校だけでなく、地域社会や医療、福祉と連携して支援できる体制が必要です。日本でも、民間団体や行政が連携して拠点をつくり、相談や教育を身近に届ける取り組みがもっと広がるといいと思います。

また、教育現場における教材や研修の充実も欠かせません。教員が安心して性に関する授業を行えるようにするには、制度としての後押しと、専門家との連携が求められます。生徒が性に関してオープンに語れる環境づくりも、長期的な視野で取り組むべき課題です。

SRHR for JAPANキャンペーンに寄せる思い

最後に、SRHR for JAPANキャンペーンの読者にメッセージをお願いします。

佐野:性に関する知識や支援は、年齢や性別、国籍にかかわらず、すべての人にとって必要なものです。それこそ、生まれたときから死ぬまで性は一生に関わることなのだから、その知識を得ることは、自分の人生の選択に深く関わる重要なことですよね。「知ること」「語ること」「支え合うこと」を、もっと日常の中に取り入れていきたいですね。そして、正確な情報にアクセスできる社会づくりに、私たち一人ひとりが関わっていけると良いなと思います。日本でも、性に関する話題を避けるのではなく、「大切なこと」として共有し合える社会にしていけたらと願っています。

.jpg)

佐野 敦子(さの あつこ)

博士(社会デザイン学)。静岡大学DE&I推進室講師。国立女性教育会館(e ラーニング担当)、東京大学大学院情報学環、立教大学ジェンダーフォーラム等を経て現職。著書に『デジタル化時代のジェンダー平等—メルケルが拓いた未来の社会デザイン』(社会デザイン学会奨励賞、春風社 2023)等がある。2025年10月より静岡大学エコフェミニズム研究所所長。