韓国ソウル市 SRHRスタディツアー報告

COLUMN

(Release)2025年9月25日

プラン・インターナショナルは、2025年7月23日~24日、ジャーナリストや専門家を対象とした韓国ソウルへのスタディツアーを開催しました。このツアーに参加したライターの小川たまかさんが、SRHRの普及を考えるうえで、お隣の韓国ではどのような取り組みがあるのかを取材。日本と韓国の似ている部分、また違う部分について小川さんが感じた一端をご紹介します。

視察日程

7月23日

・ジェンダー教育プラットフォーム「ヒョジェ」の、ローリー・ジュヒ院長から「韓国のジェンダー平等教育の過去と現在」について講義

・性文化研究所「LaLa」の共同代表ノ・ハヨンさん、イ・スジさんから、民間として行う「これからの性教育」について講義

7月24日

・ソウル市立「Aha!青少年性文化センター」を視察。イ・ミョンファさんからの講義。

・同日にソウル広場で行われていた、「AHA!青少年性文化センター」への助成金削減に反対するデモを取材。

韓国のこれまで

エデュケーションからコミュニケーション、そしてトレーニングへ

ローリー・ジュヒ院長の説明によれば、韓国でジェンダー平等実現を目的とした女性社会教育機関が設立されたのは1992年。この頃から、あらゆる階層の女性を対象に、「女性が自分の人生の主体となると同時に、地域社会と市民社会の主体となる」ための草の根の運動が始まります。

90年代の半ばから2000年にかけては女性のエンパワーメント教育も注目されます。就職活動時に身長・体重を聞いたり、「結婚したら退職しますか?」と確認することが差別にあたると認識され始めたのがこの頃。そして2010年代には#MeTooの盛り上がりもあり、フェミニズム運動が活発化しました。

一方で性教育の必要について関心が高まったのも90年代。1992年、義理の父から性虐待を受け続けていた女性が恋人と共に義父を殺害する事件がありました。女性は9歳の頃から被害に遭い、義父が警察官だったために通報や相談をしづらい事情もあったようです。この事件がきっかけで韓国社会で親族間での性暴力が大きな話題となり、性教育を求める運動が広がります。

それまでの性教育は、例えば1960年代には「純潔教育」が中心、それ以降も女子に対する月経の教育が主流でした。90年代を機に、性暴力予防のための性教育の必要性が問題提起され、2000年代以降は学校教育の中での性教育実施が推奨されるようになります。

学校教育の中で推奨される性教育は、年間10時間(2000年)、15時間(2007年)、17時間(2009年)と徐々に増えていきます。ローリー院長は「性暴力の予防教育が義務化されていると言うと、他国からどうして義務化できたの?と驚かれます」と話します。けれど課題もあります。

「女性へのエンパワーメントや性暴力が中心だったため、男性にとっては潜在的な加害者として扱われる不満があったと思います」

また、印象的だったのは「ジェンダーに関する教育は常に変化していかないといけない」という言葉でした。

性教育が始まった頃は「エデュケーション」、その後、教師が一方的に知識を教えるだけではない「コミュニケーション」が重視されるようになりました。そして現在は、「トレーニング」へ。「学ぶだけではなく、学んだことをどのように日常で実行できるか」への転換が目指されているそうです。

韓国の現在

他者との関係性をポジティブに考えるために

「韓国の性教育は性暴力予防のために生まれました。予防は必要ですが、相手との関係を考えるためのポジティブな教育も必要です」

そう話すのは、性文化研究所「LaLa」のノ・ハヨンさん。ノさんが性教育に関する事業を立ち上げようと考えたきっかけは、自身の20歳の頃の経験にあると言います。

「恋人からセックスしようと言われて、私はセックスが何をするのか知らなかったので、それは何?と聞きました。内容を教えられて、私はそんなことをしたくないと言うと、『僕のことを愛していないの?』と。それはおかしいと感じました」

2017年から始まったLaLaの事業は、ユネスコの世界性教育ガイドラインに沿うことを基本に、「新しい形の教育」「障害や年齢で排除されないオーダーメイドの性教育」が目指されています。

例のひとつとして紹介されたのが性器の3D立体模型です。女性器+子宮と、男性器+精巣。立体模型を分解、組み立てる体験を通して、外に見えている外性器と、体内にある子宮、精巣がどのような構造でつながっているのか理解しやすくなります。

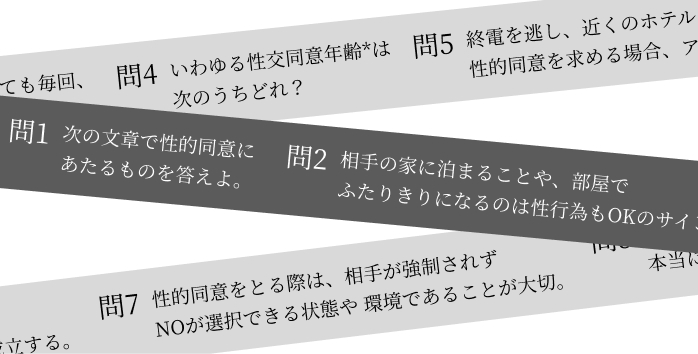

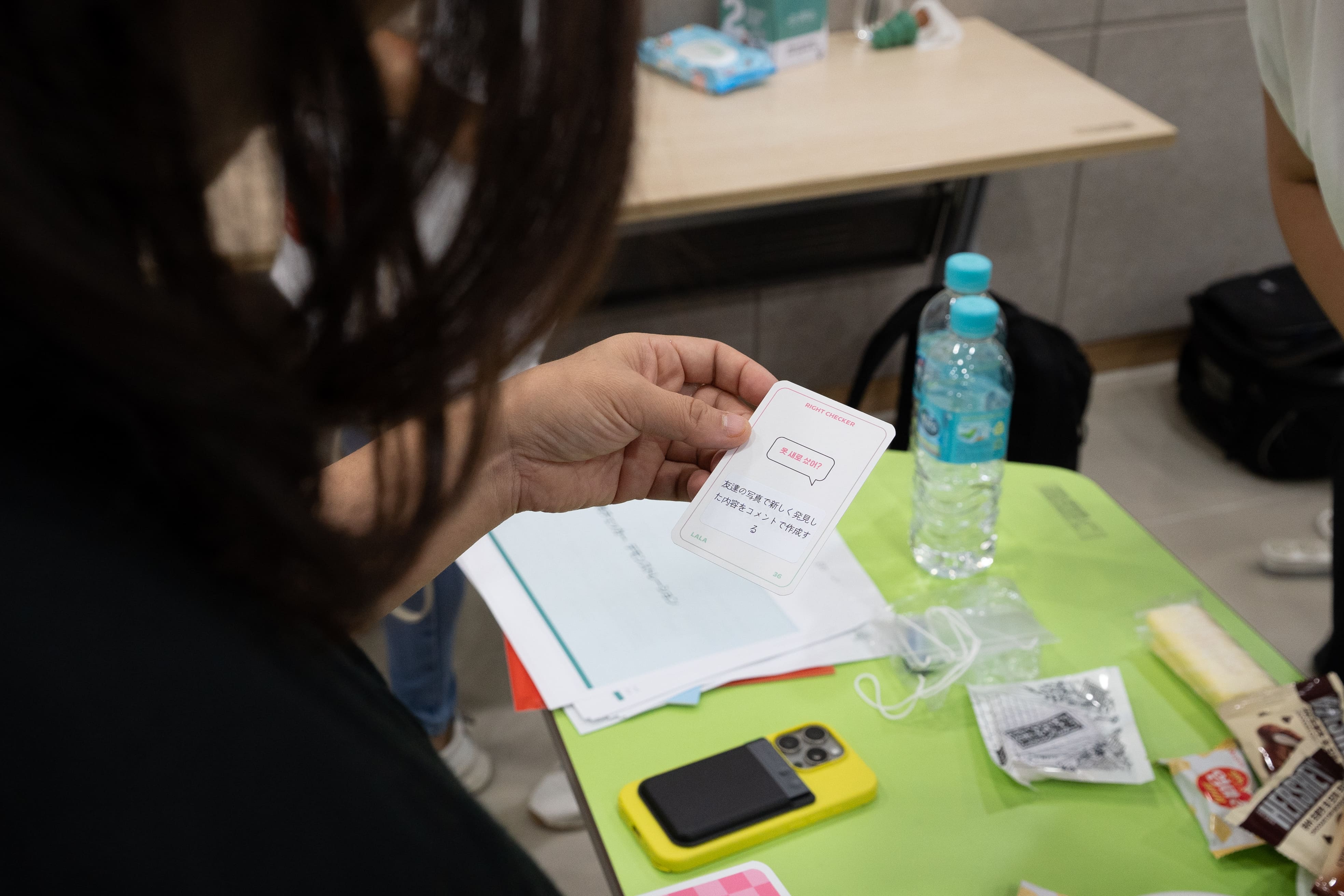

講義の中では、LaLa作成の「権利チェッカー」ゲームを私たちも体験しました。

これはプレイヤーが5枚の手札を持ち、他のプレイヤーに対して、カードを裏返したままで「これは権利尊重? 権利侵害?」と聞くゲームです。

手札にはそれぞれ、「公共の場で性的表現を見る行動」「教室で他の人の特定の身体部位について性的な会話をすること」「友達の写真を共有する前に、誰に、どんな写真をどのように共有するかを許可を得て送る」「友達が脅かされているなら、一緒に助けを求めること」などと書かれています。

裏を返して書かれている行為が「権利尊重」か「権利侵害」かをお互いに確認し、答えが間違っていた場合はそのカードを相手に渡します。最初に手元にカードがなくなったプレイヤーが勝利です。

「性」に関する行動は、自分や相手の「権利」とつながっていると実感するゲームです。

これらの教材は点字版が用意されていたり、発達障害のある人に向けてのコミュニケーション教材があったりと、バリアフリーが目指されている点も特徴でした。

ソウル市がバックアップする性教育のための施設「Aha!」

Aha!に到着してまず驚くのが、地下1階地上3階の建物すべてが性教育のための施設であること。1階から入るとカフェのように明るく開放感のあるスペースとなっています。スタディツアーの参加者からは「日本にもこんな施設があったら……」という感想が漏れました。

この施設は1999年に発足。ソウル市がYMCA韓国に運営を委託しています。対象は乳幼児、小学生、10代の青少年、大学生。そして保護者や教師も訪れて、それぞれの発達段階に合ったプログラムを受けます。また性に関する悩みを受ける個人カウンセリングも対面とオンラインで行っているそうです。

各フロアにはテーマがあり、例えば2階にある緑の部屋は脱出ゲームのような仕掛けがあり、部屋のいろいろなところに隠されたカードを探しながら性に関する考え方を学びます。隣にあるミルク色の部屋では、月経カップやコンドーム、フィンガーコンドームなどが置いてあり、触って使い方を知ることができます。

若者に人気のアイドルを多く輩出している芸能プロダクション「YGエンターテイメント」へも外部連携を行い、所属アーティストにプログラムを実施しているそうです。10代に影響の大きいアーティストの発信力を考えると、とても意義のある試みに感じます。

LaLaやAha!でのプログラム、あるいはローリー院長のお話から感じたのは、知識を教えるだけではなく、見る触るなどを重視した体験型の教育であること。また、根底にあるのは性に関する自己決定権を学び、相手の権利も尊重しようという考え方です。

日本からすると進んでいるように見える部分もある韓国ですが、一方で激しいバックラッシュもあります。

「恋愛」を「異性間交際」と言い換える 韓国のバックラッシュ

LaLaのノさんは、日本の記者からの質問に自分たちの活動についてネット上などで誹謗中傷があることを明かし、周囲の人と声を掛け合ったり、休みたいときは休養をとって活動を続けることが重要だと話しました。

人口の約3割がキリスト教徒だと言われる韓国では、保守的なキリスト教団体から「性教育がLGBTQを増やす」「同性愛は伝統的な家族観を壊す」といった批判があります。LGBTQに対する抑圧を示す一端が、一部で「恋愛」を「異性間交際」と言い換える動きがあること。同性間の恋愛があってはならないという考え方です。

また2010年代後半に#MeTooやフェミニズムのムーブメントが盛り上がる一方で、若い男性からの反発が強まり、尹錫悦前大統領は男女平等政策などを担ってきた女性家族省(2001年創設)を廃止することを公約に掲げて当選しました。廃止は見送りになったものの、尹前大統領は男性への「逆差別」を訴える男性たちからの強い支持があったと言われます。

Aha!を取材した当日には、ソウル市がAha!への予算を削減したことなどに抗議するスタンディングが行われていました。ソウル市は、Aha!の運営マニュアルからは「包括的性教育」や「セクシュアリティ」という言葉を削除する改訂案を出しています。

抗議のスタンディングには、LGBTQの当事者団体や、身体障害の当事者、性暴力の被害者支援センターのメンバーなどが参加。こんなスローガンが叫ばれていました。

「ソウル市は後退的な性教育政策を撤回せよ!」

「ソウル市は特定の宗教の価値観を強要するマニュアルを撤回せよ!」

ある参加者は「恋愛を異性間交際と言い換えるのは単に用語の問題ではありません。青少年への教育のコアをすべて削除している政策です」とスピーチで訴えました。

「教育庁の示す基準は最低限でしかない。幅広い包括的な性教育を教える義務があります。性差別やジェンダー暴力が蔓延しているこの時代に、この教育は重要です。現実を見てください」

「性教育は自分への探究であり、相手との相互理解であり、人間理解です。発達障害のある子どもたちへの教育や理解でもこれまで成果を出してきました。包括的性教育が私たちが進むべき道です」

「ソウル市に3つのことを要求します。マイノリティの存在を消さないでください。今の改訂案は撤回してください。予算を増やして積極的に支援してください。国会に対しては、包括的性教育が定着し、より多くの青少年が受けるためのサポートを要求します」

韓国と日本の比較

韓国と日本の性教育や周辺事情を比較してみて、似ている部分も少し違う部分もあると感じました。

まず、韓国では1990年代に虐待を受けた女性が義父を殺してしまう事件をきっかけに世論が喚起されたというお話。日本では1968年に実父から性虐待を受け続けた女性が起こした殺人事件をきっかけに、「尊属殺人」規定への検討が始まりました。朝ドラ「虎に翼」でもこのエピソードが採用され、話題になりました。

また近年では、2019年に実父から19歳女性への性虐待事件が一審で無罪となり(高裁で逆転有罪)、この判決への抗議が大きく報じられたことが、2023年の刑法性犯罪規定の再改正へつながる一歩となりました。

バックラッシュに苦しめられている点も日本と韓国では似通っています。日本では七生養護学校事件など、2000年代の性教育へのバックラッシュが今も尾を引いていると言われます。

ただ、「恋愛を異性間交際と言い換える」というような、日常でも使う用語の言い換えが行われているのは、日本にはない特徴だと感じました。

韓国のバックラッシュはキリスト教保守派による反対が強いのも日本とは異なる点です。

SRHR for JAPANが目指すもの

韓国視察から1週間後の7月30日。プラン・インターナショナルは都内で「SRHR for JAPAN」のこれからの取り組みを伝えるための記者会見が開かれました。

SRHRは「性と生殖のための健康と権利」と訳されます。この言葉の認知度は日本ではまだ低く、言葉を知っている人は4人に1人、内容を理解している人は10人に1人に留まります。

この考え方が、自分の日常とどうつながるのか。キーワードとなるのが「自尊心」です。

「自分の体や選択が尊重されない」

「正しい情報や医療にアクセスできない」

「自分の意思を伝える機会が少ない」

こういった状況の中で自尊心は低下します。プラン・インターナショナルは、SRHRの普及を通じて、このような状況を改善し、一人ひとりが「自分を信じ、未来を切り拓くための土台」を持つことを目指します。

「私たちがこれまでずっと言い続けてきたのは、学ぶだけではダメなんだということです。学んだことを生かして、自分で自分の人生を決定する。結婚するのかしないのか、働くのかどうかといったことも決める。

性と生殖のための健康と権利とは、自分の人生を自分で決める、自分でつかみ取るというところに直結する言葉でもあります」

韓国への視察でも、包括的性教育の根底にあるのは、主体性を持った自己決定と相互理解と学びました。これを字面だけで終わらせず、日常生活の中での気づきに変えていくことが必要です。

プラン・インターナショナルでは今後、「1億人の性教育」キャンペーンや教育現場・地域との連携、政策への提言、企業・団体とのネットワーク構築を通じて、社会を動かしていきます。