第6次男女共同参画基本計画(素案)に対するパブリックコメントを提出

COLUMN

(Release)2025年9月9日

内閣府が現在策定を進めている「第6次男女共同参画基本計画(素案)」に対し、プラン・インターナショナル・ジャパンは、子どもと若者の権利の観点から、特に「性と生殖に関する健康と権利(SRHR)」の保障と、それを支える教育や環境整備の重要性に着目し、パブリックコメントを提出しました。

この計画は、2025年からの5年間におけるジェンダー平等政策の方向性を定めるものであり、国内外の課題をふまえた施策が検討されています。今回の素案には、「SRHR」という用語が初めて明記されるなど、人権ベースの視点が強化されたことは前進と評価できます。一方で、特に子どもや若者を対象とした教育施策においては、依然として縦割り的な傾向があり、現場での一貫性ある実践には課題が残されています。

プランでは、以下の3点について意見を提出しました。

- すべての子ども・若者が科学的で権利に基づいた性や人間関係に関する教育を受けられる体制の強化(SRHR)

- 「生命(いのち)の安全教育」のカリキュラム見直しと制度化の必要性

- SNS等を通じたデジタル性暴力への予防的アプローチの導入

今回のパブリックコメント募集は、内閣府男女共同参画局が9月26日(木)まで実施しているものです(募集案内はこちら)。市民一人ひとりが政策形成に声を届ける貴重な機会です。私たちの提出内容や提言の詳細は、以下よりご覧いただけます。

第6次男女共同参画基本計画素案に対し提出したコメント

【意見区分】第2部第6分野「ジェンダーに基づくあらゆる暴力を容認しない社会基盤の形成と被害者支援の充実」

【該当箇所】1 ジェンダーに基づくあらゆる暴力の予防と被害者支援の基盤強化

【該当頁】65頁

【意見内容】

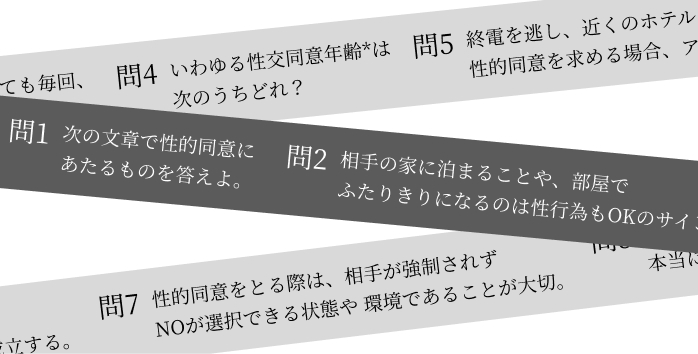

「生命(いのち)の安全教育」について、幼児期からの発達段階に応じた教育の重要性が明記された点は評価できます。しかし、現記述は理念的にとどまり、内容の具体性や科学的・権利ベースの視点が不十分です。性と生殖に関する健康と権利(SRHR)は、ジェンダー平等の基盤であり、特に若年層への教育は性暴力防止・自己決定支援に不可欠です。現状で「包括的性教育(CSE)」の制度化が難しいとしても、「生命(いのち)の安全教育」に以下の観点を加えて強化すべきです:(1) 科学的知識・性的同意・ジェンダー平等を含むカリキュラムの明確化、(2) 教職員への研修体制の整備、(3) 家庭・地域社会との連携促進。本教育の形骸化を防ぐためにも、政策としてその制度化・内容強化の方向性を明記いただきたく存じます。

【意見区分】第2部第4分野「健康・医療・福祉に関する課題への対応」

【該当箇所】基本認識

【該当ページ】43頁

【意見内容】

本計画において「性と生殖に関する健康と権利(SRHR)」が明記された点は、国際的な潮流を踏まえた大きな前進であり、評価します。SRHRは、女性をはじめ全ての人の健康・尊厳・自己決定を支える基本的権利です。特に若者やマイノリティへの支援を含めた言及がある点も重要ですが、現段階では抽象的な表現にとどまっており、政策の実効性を高めるためには、より具体的な取組内容の明示が必要です。例えば、避妊・妊娠・出産・中絶・性感染症の予防・治療に関する情報とサービスへのアクセス保障、意思決定支援、性的同意の理解促進など、SRHRが内包する各領域を体系的に含めることが望まれます。また、包括的性教育との接続、行政や医療現場の人材育成、相談体制の強化等も併せて明記されることを強く希望します。

【意見区分】

第2部 第5分野「テクノロジーの進展・利活用の広がりを踏まえた男女共同参画の推進」

【該当箇所】基本認識

【該当ページ】56頁、57頁

【意見内容】

本分野では、SNS等を通じた性暴力やデジタル空間でのハラスメント被害に対する取組が明記されており、時宜にかなった内容と評価します。しかしながら、記述の中心は被害発生後の対応であり、事前の予防教育が明確に位置付けられていない点が懸念されます。

テクノロジーを介した性暴力の低年齢化・多様化が進行する現状において、すべての子ども・若者を対象に、加害者・被害者・傍観者にならないための「予防的アプローチ」を教育政策に組み込むことは不可欠です。特に、「生命(いのち)の安全教育」の中に、以下の観点を取り入れることを強く求めます:

- SNS・チャットアプリ等を通じた被害の実態と構造に関する学び

- 性的同意の概念と、ノーを伝える力の育成

- デジタル画像・動画の流通リスク、ディープフェイク・AI生成ポルノの危険性の理解

- ジェンダー平等と人権意識に基づくリテラシー教育

また、これを効果的に推進するには、教職員の研修機会の確保、外部専門家の活用、教材開発、保護者や地域への周知と連携が必要です。デジタル空間における性暴力対策は「対応」だけでなく「予防」も政策の柱とするべきです。本計画にその方向性と具体的施策を明記するよう要望いたします。

アドボカシーグループリーダー 長島美紀のコメント

第6次男女共同参画基本計画(素案)では、「性と生殖に関する健康と権利(SRHR)」が明記され、性暴力やケア労働、教育の側面において人権ベースの視点が強まったことは、アドボカシーに関わる立場として大きな一歩だと感じています。とりわけ、「生命(いのち)の安全教育」が政策に位置付けられ、幼少期からの学びに光が当てられたことは、過去の議論と比しても進展と言えます。

しかし、現場で子どもや若者、教育関係者と関わるなかで実感するのは、「人権感覚を育む教育」がまだ十分に制度として整っていないということです。施策が縦割りで進められる中、学校現場・家庭・地域がそれぞれ孤立し、学びの連続性や一貫性が確保されていないことは大きな課題です。

ジェンダー平等は単に数値目標の達成ではなく、日々の教育や対話、制度を通じて価値観を育てる営みであるはずです。そうした意味で、SRHRの視点をもとに、子どもと若者の声を取り入れながら、誰もが尊厳を持って生きられる社会づくりに向けた学びの環境が、より丁寧に築かれることを強く願っています。